|

(本文插图来源于网络) 前几天去书店看了一本Lens杂志,对于Lens,此前知道它好看,但没想到这么好看。随便拿起一本,看到它在探讨父母与子女之间相处的问题。我猜这个问题大概是很多家庭里会遇到的问题,每个家长都有自己的观点,每个孩子也有自己的观点,当两者的观点不同而又不愿意互相妥协的时候,这个问题就成了生活中最艰巨的问题。

在家长与孩子的相处中,有一种情况也许是每家都会出现的,孩子会说“别人家的爸妈”,而父母会说“别人家的孩子”。这种情况常常很难权衡对错,因为每个家庭的情况不一样,若要与别人比较,那么谁都会被比下去。 针对这个问题,美国教育家罗伯特·帕特南在《我们的孩子:危机中的美国梦》中描述了一个很贴切的现实对比:“社会上层的家长能够通过带孩子参与社会活动,接触专业人士以及其他成年人的方式,为孩子建立更多的弱连接(一种沟通和互动机会较少的人际关系,但由于范围更广,因此更有助于帮助主体实现某种目的的编注)。而普通阶层的孩子通常只能和他们的亲属或者邻居进行交流,这就限制了他们建立宝贵弱连接的可能性。”

会给孩子建立弱连接的父母,很明显会成为孩子们口中“别人家的父母”,而且有一个很确定的结果是,那些能为孩子建立弱连接的父母,未来收获“别人家的孩子”的可能性也大一些,于是孩子是自己家的好还是别人家的好,多少还看父母早期的教育。 帕特南还指出:美国人曾经相信,只要依靠个人能力和努力获取文凭、辛劳工作,便可能获得人生成功。然而最近25年来的社会现实表明,“机会均等”已经很难实现,家庭背景在获取物质和精神资源方面具有越来越强的决定性作用。这一现实不仅在美国,也在世界各地上演着。

我们常常羡慕那些不管什么时候都笑得很开心的人,他们好像从来就没有什么烦恼。也常常希望自己像那些在舞台上收放自如的人一样,无论在什么场景,都能处变不惊。这也是我自己所做不到的,而造成这种处事态度差异的原因是什么? 心理学家加藤谛三给我们解释了这个问题的根源:“父母流露出不悦的样子,对孩子来说就是一种‘拒绝信号’。在恐惧的笼罩下,人的心智会被削弱,遇到拒绝便会受伤,而为了逃避伤害,他的心灵会采取被动姿态。迎合、怀柔、阿谀谄媚,这些都是为了保护自己。”记得我跟朋友说过,我很怕被拒绝,原因大概就在于此。

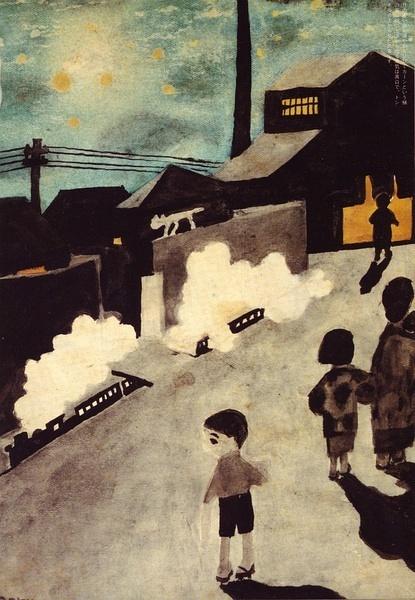

“人小时候深信当个乖孩子是获得幸福的条件,所以选择不断违背本性”,这样的人无法与自己和他人建立信任,难以无畏地表达自我,也品尝不到人生的快乐。在加藤谛三看来,对于大多数在此种环境下长大的亚洲孩子来说,获得幸福的首要方法就是打破“乖孩子”的魔咒。 看完这两个观点之后,我突然想起前段日子微博很火的一句话,说:“都是第一次出来做人,没有谁比谁有经验。”虽然说得挺有道理,但我觉得,多看点像Lens这样有观点的杂志,可能会把人生过得通透一些,有一种自己在后天给自己补充一些弱连接的感觉。 联想女生每期都要求有一张自己的照片这件事真是愁死我了,好久没拍照,快要图荒了,每次都要从库存里翻找自己的旧照,既然这次讲的与小孩有关,那就配一张跟猫一起卖萌的照片吧(好牵强的关系),我觉得那个猫好萌。下期尽量发现拍的照片哈哈哈哈~ |

扫一扫查看属于您的

黑金特权

用户信息使用条款及隐私政策

《用户注册协议》、《联想网站隐私政策》请您仔细阅读以上协议,其中有对您权利义务的特别约定等重要条款,同意后方可使用本软件。

联想网站隐私声明

本声明最后更新于 2022/4/28

我们的网站隐私声明(见下文)最近进行了更新。查看以前的版本。

本声明适用范围

Lenovo重视您的隐私。本隐私声明适用于通过由联想集团有限公司及其附属集团公司(下文简称“联想”)拥有和运营的网站以及由Lenovo或我们的服务提供商和合作伙伴维护的某些脱机服务收集的数据。本声明描述了Lenovo网站的信息处理方法,这些网站包括但不限于 lenovo.com.cn、www.lenovo.com、lenovocareers.com、blog.lenovo.com、lenovosoftware.com、solutions.lenovo.com、support.lenovo.com、 techtoday.lenovo.com 以及联想社区网站(例如 gaming.lenovo.com、smbcommunity.lenovo.com 和 education.lenovo.com)。本隐私声明描述了Lenovo网站的信息处理方法,包括收集何种信息、Lenovo如何使用此类信息以及用于什么目的;会同何人分享此类信息;以及Lenovo如何保护此类信息。它还介绍了您在使用、访问、更正和删除个人信息等方面的选项。此外,本声明还涉及Lenovo在某些脱机环境中(如营销、客户服务和支持)对个人信息的收集和使用。

本声明不适用范围

Lenovo网站可能包含指向其他网站的链接,其中一些网站不归Lenovo所有或不受其控制。Lenovo不对这些其他网站的隐私做法或内容负责。我们的一些网页使用框架技术来显示供应商或合作伙伴的内容,同时保留我们网站的外观。此外,某些联想品牌网站由供应商或合作伙伴运营,如果标有“提供技术支持”徽标,则这些供应商和合作伙伴的隐私声明和使用条款将约束此类网站或体验。

另请注意,本声明不适用于通过Lenovo的产品和软件或其他来源收集的信息。了解我们的产品隐私做法。

要了解有关联想产品隐私做法的更多信息,请通过您所在国家/地区的联想网站浏览适用的联想产品隐私声明,或者浏览联想产品或服务体验。

本声明的变更

如果我们对本声明作出更改,我们会提供先前版本以便您了解更改的时间和内容。如果我们对本声明作出任何重大更改,会在该等更改生效时通过在本网站发出通知或者发送电子邮件(发送至您帐户所指明的电子邮箱地址)的方式告知您。在适用数据保护法律的要求下,我们亦会就任何影响我们如何使用您个人信息的重大更改寻求您的同意。我们建议您定期查看本页面,以了解有关我们隐私做法的最新信息。

我们的网站隐私声明(见下文)最近进行了更新。查看以前的版本。

Lenovo会收集哪些信息;如何使用这些信息;是否会与第三方分享任何个人信息?

当您与我们的网站以及由Lenovo或我们的服务提供商和合作伙伴维护的某些脱机服务互动时,Lenovo会收集有关您的信息。我们使用这些信息是为了向您提供您所请求的产品或服务;为您提供客户服务或支持;向您发送新闻、更新或优惠;为您参加各种活动提供便利;改进我们的网站、产品和服务;确保他们表现最佳;以及其他原因。请注意,在某些情况下,如果您没有向我们提供我们要求的个人信息,我们可能无法向您提供您请求的产品、体验或功能。下面介绍了我们如何在某些联机和脱机环境中收集、使用和共享信息(包括个人信息)。

浏览我们的网站

一般而言,如果您只是访问我们的网站而没有注册或登录,则您可以浏览我们的网站,而不提供除我们的 Web 服务器自动收集的非个人身份信息以外的任何其他信息。我们的 Web 服务器日志会自动收集我们网站访客的域名和某些相关数据(如 IP 地址或设备标识符)。此信息用于测量访问次数、花在Lenovo网站上的平均时间、浏览的页面和网站使用情况信息。我们使用这些信息来满足法律或法规要求;维护我们网站的安全性和完整性;衡量我们网站的使用情况;改进我们网站的内容;以及显示和通知广告。这些信息不会以使我们能够直接识别网站访客的形式保留或使用。我们可能会使用 Cookie 收集这些信息,如下面的“Lenovo是否会将 Cookie、标签、像素、网络信标、分析和相关技术用于在线广告和其他用途?”一节所述。这些信息可能会与Lenovo的服务提供商共享,包括第三方数据托管、数据处理和网站服务,以便他们可以支持我们网站的功能、安全性、完整性和改进。

Lenovo还基于用户在购买产品或服务时、促销期间提供给我们的信息以及来自调查和我们的服务器日志文件的信息,对我们用户的人口特征(例如年龄和性别)、兴趣和行为开展调查。我们这样做的目的是为了更好地了解您并为您提供服务。此类调查将以汇总的方式进行整理和分析,以防止识别与任何个人相关的个人信息。Lenovo有时可能会用第三方提供的信息补充这些信息。Lenovo可能会与我们的供应商分享这些汇总数据,使他们能够为Lenovo提供数据托管、处理、分析及相关服务。

您的用户个人资料

您的用户个人资料可能包含您在与Lenovo互动时提供的信息,包括个人信息,例如您对我们网站某些区域的使用;您的 Lenovo ID、MyAccount、护照 帐户;您与我们的客户服务代表的联系;Lenovo产品注册信息;以及来自您使用的某些Lenovo产品和服务的信息。您的用户配置文件允许 Lenovo:

• 为某些Lenovo产品和服务提供其正常工作所需的信息;

• 解决您可能遇到的Lenovo产品、服务或网站的问题;

• 建议让Lenovo产品、服务和我们的网站更好地工作的方法;

•

为您提供有关Lenovo产品和服务的新闻、更新和信息;

• 以及如果您选择接收营销通讯,则为您提供您可能感兴趣的其他Lenovo产品或服务的相关信息。

以下各节将进一步详细介绍用户个人资料中可能包含的信息类型、Lenovo如何使用此类信息、是否会与任何第三方分享此类信息以及您可能做出的有关此类信息的某些选择。有关您的用户个人资料中可能包含的其他信息类型的更多详情,请参阅产品的Lenovo隐私声明。

Lenovo ID 和Lenovo产品注册

当您选择创建Lenovo ID、注册Lenovo产品或通过 MyAccount 或“护照”创建帐户时,我们将收集有关您和您的Lenovo产品的信息,包括个人信息。我们使用您的 Lenovo ID 以及相关的注册和帐户信息来识别您的身份,包括您何时使用我们的某些软件应用程序(如 Lenovo Vantage)和我们的交互式服务(如我们的在线商店和客户支持网站)。

如果您选择创建一个Lenovo ID或注册您的产品,我们将需要从您那里收集某些信息,例如您的姓名、地址、电子邮箱地址、语言、地区/国家、产品类型/型号、产品序列号、产品注册日期以及有关您操作系统的激活数据。我们将使用这些信息来管理您的帐户或个人资料;提供您请求的服务;并向您提供通讯,包括您选择从Lenovo接收的营销消息。Lenovo出于此目的收集和保留的信息可能会与我们的服务提供商分享,以便他们可以向Lenovo及代表其提供数据托管、处理和营销服务。

要更改您的 Lenovo ID 密码或取消激活您的 Lenovo ID 帐户,请访问 account.lenovo.com 并导航至“我的个人资料”或发邮件至privacy@lenovo.com。

零售和电子商务

当您选择向Lenovo下订单时,我们会收集您的个人信息。这可能包括您的姓名、电子邮箱地址、帐单和发货地址、电话号码、付款信息(如信用卡或借记卡)、年龄/出生日期、用于个性化某个Lenovo产品或服务的信息,以及在有限情况下(即订单处理严格要求此类信息的情况)包括社会保险号或其他国家/地区识别号。Lenovo使用此信息来帮助处理您的订单,并使我们能够在您的订单出现问题时与您联系。此外,如果您购买了需要服务的产品,您的个人信息可能会被用于获取信用报告(如有必要)。

我们可能会与参与电子商务和零售履行活动的服务提供商和合作伙伴分享此信息,例如数据托管公司、支付处理商、金融机构、运输公司和无线运营商(如果运营商服务是通过我们的网站订购或激活的)。

客户服务、质量监控和维修

一些Lenovo产品和服务支持活动也可能涉及您联系Lenovo或Lenovo联系您的情形,包括通过电话、电子邮件或聊天的方式。请注意,在这些情况下,出于员工培训和质量保证目的,我们可能会对通话录音。为了向您提供您所请求的服务或支持(如根据Lenovo产品保修条款请求技术支持或维修服务),联想客户服务人员还可能收集和访问有关您的个人信息,例如您的用户个人资料、帐户信息、联系信息、Lenovo产品和服务标识符以及有关您如何使用Lenovo产品和服务的信息。

一些联想客户服务人员为向Lenovo及其客户提供此类服务的服务提供商工作,并可能在此背景下访问您的相关信息。联想使用数据托管、处理和通信服务提供商(如在线和自动聊天工具)来支持这些活动。

此外,Lenovo产品的授权Lenovo分销商、经销商或维修提供商也可能访问此处所述的特定客户服务、质量保证和产品信息,以支持您的产品或提供您请求的服务,如您根据Lenovo产品保修请求的维修服务。

营销、促销、调查和活动

如果您接收来自联想和/或其合作伙伴的营销、广告或促销通讯(例如通过电子邮件或产品内推送通知),或者如果您选择参加活动、竞赛或调查,我们将收集有关您的个人和非个人信息,以协助我们管理这些活动和通讯,或促进您的参与。具体地说,我们可能会收集您的姓名、地址、电子邮箱地址、电话号码、年龄/出生日期、Lenovo产品信息、您的用户个人资料数据以及您选择提供的其他个人信息。我们还可能使用此信息向您发送产品支持通知、公告、新闻稿,以及在适用法律允许的情况下向您发送参与客户满意度调查的邀请。

联想和选定的服务提供商或合作伙伴(包括营销、广告、调查和活动公司)也可能使用您提供的信息代表我们或者作为Lenovo与该公司之间的联合活动或促销活动的一部分来开展促销、客户满意度或产品支持活动。联想还可能使用数据托管和处理服务提供商来支持这些活动,以及使用外部工具来帮助我们了解更多有关消费者趋势、营销电子邮件打开/点击率等内容的信息。此外,我们可能会从第三方来源(如消费者研究公司)获取数据,以补充我们从您那里收集的信息。有关我们的网站如何使用第三方 Cookie 和相关技术以支持其在线营销和广告活动的更多信息,请参阅下面标题为“Lenovo是否会将 Cookie、标签、像素、网络信标、分析和相关技术用于在线广告和其他用途?”一节。

您可能还会收到来自Lenovo的交易通讯,如订单确认和服务或软件更新。您无需订阅即可接收Lenovo营销通讯,以从Lenovo购买产品。您可以选择通过以下方式取消订阅:按照这些通讯中的说明操作;导航到 Lenovo取消订阅或退出机制;在帐户设置中更改您的首选项;或发邮件至privacy@lenovo.com。

忠诚度计划

Lenovo可能为其客户提供参与忠诚度计划以获得折扣、优惠券或其他激励的机会。虽然这些计划是完全可选的,从Lenovo购买产品或服务并不需要参与该计划,但如果您选择参与,则需要收集您的某些个人信息。

为注册和参与Lenovo忠诚度计划而收集的信息可能包括您的姓名、地址、电子邮箱地址、电话号码、年龄/出生日期、Lenovo产品信息、用户个人资料数据以及您选择提供的其他个人信息。这些信息可能会与Lenovo的服务提供商或合作伙伴分享,以便其代表我们管理忠诚度计划。Lenovo还可能会使用数据托管和处理服务提供商来支持这些活动。您可以按照适用的忠诚度计划规则设定的任何步骤结束您对Lenovo忠诚度计划的参与。

社交媒体

我们的一些网站包括社交媒体功能和链接,例如含有图标的社交媒体工具栏,这些图标链接到Lenovo在特定网站上的内容(例如 Facebook 上的Lenovo页面以及 Twitter 上的Lenovo信息流)。这些功能可能会收集您的 IP 地址以及关于您正在访问我们网站上的哪个页面的信息,并且可能会设置 Cookie 来让该功能正常运行。社交媒体功能和小部件由另一家公司托管或者直接在我们的网站上托管。您与这些功能的互动受提供功能的公司的隐私政策约束。

您可以通过登录各种不同的社交媒体网站(如 Facebook、Google、Twitter 等)来访问某些Lenovo网站体验和帐户信息。如果您选择通过这些服务登录,Lenovo将从您的社交媒体帐户收集某些信息,包括您的公共个人资料、电子邮箱地址、兴趣、爱好及目前所在城市。Lenovo可能会将此类信息链接至或以其他方式包括在您的Lenovo用户个人资料,并且我们还可能将此类信息用于分析和营销目的(如您已选择接收营销通讯)。所提供的信息视您与社交媒体帐户之间达成的隐私设置而定。有关更多详细信息,请参阅适用社交媒体服务的隐私声明。

博客与论坛

如果您参与Lenovo的博客或论坛,应知晓您在博客或论坛中提供的信息可能会被可以访问该博客、论坛或聊天室的Lenovo内部或外部的其他人广泛使用。此外,请注意各个博客、论坛和聊天室可能是由Lenovo以外的其他组织主办和/或可能有其他的规则和条件。每个参与者在博客、论坛或聊天室发表的意见是他们自己的意见,不应认为是反映了Lenovo的意见。

客户感言

Lenovo有时会在我们的网站上展示满意客户的产品评述、客户感言和其他代言。我们的服务提供商通常会管理这些评述及相关的网站功能。经您同意,我们可能会连同您的姓名公布您的评论。如果您想更新或删除您的评论,可以发邮件至privacy@lenovo.com。

就业申请

当您对联想的就业机会表示兴趣时,您可能会选择向联想提供个人信息,例如通过我们的网站提交申请或简历。我们收集的您的信息将在您提交申请时显示出来,包括姓名、联系信息、背景、教育、就业历史和其他通常用于评估求职者的就业机会的信息。我们将仅使用此信息评估您的就业候选资格,并仅与支持这些活动的服务提供商分享此信息(如代表联想工作的求职者搜索公司和背景筛查公司),以帮助审核求职者的申请。联想可能会使用服务提供商来帮助处理和管理其在此种情况下收集的信息,包括联想业务和公司服务。我们还可能会使用通过公开资源(如 LinkedIn 个人资料)找到的其他信息来作为收到的就业申请的补充信息。

业务合作伙伴关系

如果您是Lenovo业务合作伙伴代表(即Lenovo产品的分销商或经销商),您可以访问Lenovo业务合作伙伴专用的Lenovo网站,例如 Lenovo Partner Hub。我们可能会使用您选择通过该等网站提供的个人信息来管理和发展我们与您以及您所代表的公司的业务关系。例如,这可能涉及使用您的信息向您发送Lenovo业务合作伙伴计划的详细信息。它可能还包括与其他业务合作伙伴(须遵守可能存在的任何保密义务)、Lenovo客户或潜在客户分享某些信息。对于特定交易或计划,我们也可能在客户满意度调查过程中或出于市场研究目的联系您。用于此目的的信息可能会与帮助我们管理这些网站或关系的服务提供商共享,例如数据托管和处理公司,以及与广告、营销、活动和调查合作伙伴共享,以便他们可以代表我们执行销售、促销活动或调查研究。

供应商管理

如果您是Lenovo供应商代表,您可以访问专门面向Lenovo供应商的Lenovo网站。我们可能会在与您达成或履行交易时使用在该网站上提供的信息。例如,这可能包括与在完成交易所涉及的联想的其他部门、联想的业务合作伙伴、客户、货运公司、金融机构、邮政或政府当局分享信息。信息还可能会被用于管理和发展我们与您、您所代表的供应商及/或其他Lenovo供应商的关系。

兼并与收购

有些时候,出于战略或其他业务原因,Lenovo可能会决定在一些国家或地区出售、收购、兼并或以其他方式重组业务。我们将会通过电子邮件及/或在我们的网站上的显著位置发出通知,告知您的个人信息的所有权或用途的任何变化以及对于您的个人信息而言您可能拥有的任何选择。这种交易可能会涉及向潜在或实际的买方披露个人信息或者从卖方获得个人信息。

法律要求和行使我们的权利

个人信息可能要服从于司法或其他政府部门发出的传票、令状、命令或刑事和反欺诈调查的相关安排。因此,如果我们本着善意的原则认为法律有要求,我们可能会向监管或政府机构、法院、审裁处和执法机关披露个人信息或其他信息。我们可能还需要披露个人或其他信息,以保护我们的权利、保护您或他人的安全或对盗窃或欺诈行为进行调查。除上述情况外,可能还会有一些情况要求我们向其他方披露您的个人信息,包括但不限于法律顾问或收债机构。

Lenovo是否会将 Cookie、标签、像素、网络信标、分析和相关技术用于在线广告和其他用途?

和大多数网站一样,我们会自动收集一些信息并存储在日志文件中。我们有时候会收集关于访客在访问我们网站期间的行为的信息,以帮助我们提供更好的客户服务、改善我们网站体验的质量或者定制广告内容。

例如,我们会跟踪访客是从哪个域名访问我们的网站,我们也会衡量访客在Lenovo网站上的活动,但是我们在执行上述操作时不会实际识别任何访客的身份(我们将此类信息称为“不可识别身份的信息”)。Lenovo或代表我们的其他方可能会使用此类数据来分析趋势和统计资料,以改进我们的网站以及提供有针对性的广告。

点击流

我们在交易中向您收集个人信息时,可能会以不可识别身份的格式提取有关该交易的一些信息并将其与其他不可识别身份的信息结合在一起。此类信息有时称为“点击流”。此类信息仅在汇总层面使用和分析,以帮助我们了解趋势和模式。此类信息不会在个人层面查看。

Cookie、像素和在线广告

为了提供定制的网站体验,Lenovo可能会使用 Cookie 来存储和协助跟踪有关您的信息。在适用法律要求的情况下,Lenovo会在获得您的同意后才在您的Lenovo网站体验期间使用某些 Cookie,及/或为您提供选择启用或禁用哪种类型的 Cookie 的机会。Cookie 只是从 Web 服务器发送到您的浏览器并存储在计算机硬盘驱动器上的一小部分数据。Lenovo使用 Cookie 帮助提醒我们您是谁,并帮助您在访问期间浏览我们的网站。Cookie 使我们能够为您保存偏好设置和购物车内容,以便您不必每次访问时都要重新输入它们。

我们还使用 Cookie 和广告像素(一段代码)来确定相关的基于兴趣的广告以服务用户。为此,Lenovo可能会使用百度、360、神策数据、抖音、快手等公司托管的服务来帮助我们了解客户对我们网站和产品的使用;匹配有关我们的客户、我们的网站使用和社交媒体参与方面的某些数据;以及交付和管理基于兴趣的广告。这些服务可能会收集您的浏览器或通过 Cookie 发送的信息,如 IP 地址。Lenovo还会与我们的广告合作伙伴共享某些有限的(经常是散列的)信息,以便对方可以向Lenovo提供这些服务。

此外,Cookie、像素 和相关技术允许我们:测量网站趋势和流量模式,例如您访问过的Lenovo网站区域和您从哪个网站跳转到此处;简化网站导航;帮助设计我们的网站,以提高网站的使用效率和乐趣;提出产品建议;以及在用户浏览网站(包括非联想网站)时发布Lenovo产品广告。Lenovo及其服务提供商(包括 Google 和 DoubleClick)使用 Cookie 报告您的广告印象、广告服务的其他用途以及与这些广告印象和广告服务的互动与我们网站的访问情况有何关联。如果您不想将此信息用于为您提供基于兴趣的广告,您可以按以下步骤选择退出。您可能会继续收到普通广告。Lenovo还可能会使用从其他来源(包括第三方)获得的信息来补充通过 Cookie 和相关技术收集的信息。

这类 Cookie 的使用是相对标准化的设置,而大多数浏览器的初始设置都接受此类 Cookie。但是,如果您不想存储 Cookie,您可以选择:

• 不使用我们的网站

• 将浏览器设置为在收到

Cookie 时通知您

• 将浏览器设置为拒绝接受 Cookie

• 利用Lenovo网站提供的 Cookie 同意和控制选项(如果可用且适用法律要求)

• 在访问我们的网站后删除

Cookie

• 使用浏览器的匿名使用设置(例如,在 Chrome 中称为 “Incognito”,在 Edge 中称为 “InPrivate”,在 Firefox 和 Safari 浏览器中称为

“Private Browsing”)来浏览我们的网站。

但是,请注意,某些Lenovo网站可能不会响应某些浏览器发出的“不要跟踪”信号。您还应了解,如果您不接受 Cookie,Lenovo网站的一些功能可能无法正常运行。

如果您不知道如何控制或删除 Cookie,或者希望不要接收基于您的浏览历史记录的某些有针对性的广告,我们建议您访问 www.networkadvertising.org/choices/、www.aboutads.info 或 www.youronlinechoices.eu,了解详细的指导,包括选择退出说明。

本地存储对象

此外,一些Lenovo网站体验可能使用Lenovo服务提供商和合作伙伴提供的本地存储对象 (LSO)(例如 HTML5)在您的设备上存储内容信息和偏好设置。各种浏览器可能会提供自己的管理工具来删除 HTML5 LSO。

网络信标和其他技术

一些Lenovo网站还使用网络信标或 JavaScript 等其他技术来更好地定制这些网站,以提供更好的客户服务。这些技术可能会在Lenovo网站的多个页面上使用。访客访问这些页面时,将会生成一条不可识别身份的访问通知。我们或我们的服务提供商可能会处理该访问通知。这些网络信标通常与 Cookie 结合工作。如果您关闭 Cookie,网络信标和其他技术仍然会检测对这些页面的访问,但它们生成的通知不能与其他不可识别身份的 Cookie 信息关联,因而会被忽略。

个性化 URL 链接

我们有时可能会针对某些访客个性化和定制网站。如果您访问这些网站,您会发现它们是经过定制的,它们含有我们基于您以前与Lenovo的互动以及您提供给我们的信息认为您可能感兴趣的产品及/或服务的参考。在您访问这些网站时,我们可能会收集关于您的访问的信息,以更好地按您的兴趣定制站点。访问这些网站的邀请的显示形式有电子邮件中的个性化 URL、网站注册页面上的通知或者您登录到某个网站时的响应。

Lenovo是否会出售我的个人信息?

不会。Lenovo不会出售个人信息。如上节所述,Lenovo可能会与联想的第三方服务提供商和合作伙伴分享个人信息,以便他们支持我们的产品和网站,或向Lenovo及其客户和产品用户提供其他服务。在分享信息时,Lenovo会采取适当步骤来确保这些服务提供商和合作伙伴符合我们严格的隐私和安全标准。但是,Lenovo不会出售个人信息;在 2022 年 2 月 1 日之前的 12 个月内,我们没有出售过任何个人信息。如果Lenovo在任何时候决定出售个人信息,我们将根据适用法律的要求提供适当的事先通知并获取相关方的同意。

Lenovo会跨国转移我的个人信息吗?

联想是一个全球性组织,其法律实体、业务流程、管理结构和技术系统遍布全球。因此,在法律允许的情况下,我们可能会在联想内部(包括子公司、附属公司和母公司)或者与我们的服务提供商和业务合作伙伴分享您的个人信息,并且可能会将信息转移到我们开展业务的国家或地区(包括但不限于美国和中国)。无论您的信息被转移到哪里和存放在哪里,我们的隐私和安全做法旨在为您的个人信息提供全球性保护。

一些国家或地区的隐私法律与您所在国家或地区的隐私法律并不对等,这些司法管辖区的执法机构可能会要求提供您的数据。在这些国家或地区中,联想将仍然以我们在这里描述的方式处理信息,并且在转移和处理您的信息时,将采取为遵守适用的数据保护法律而必要的措施。必要时,联想还将在联想集团公司之间或者与联想合作伙伴或服务提供商签订协议,以管控个人信息的转移、处理和保护。

联想使用标准合同条款作为一种手段,帮助实现来自欧盟、欧洲经济区、英国及该地区内部之间的个人信息传输。

我的个人信息会保留多久?

Lenovo将只在业务或其他令人信服的目的所必需的期限内保留信息,包括个人信息;在满足这些使用目的时将会安全地删除个人信息。只要符合以下任何情况,我们将保留您的信息,包括个人信息:

• 您的帐户或订阅处于活动状态

• 为您提供您可能已经请求的服务或支持

• 确保Lenovo产品和网站的必要功能和性能,包括我们的产品保修条款规定的责任

•

遵守适用法律,包括税务和审计目的

• 行使我们的权利,包括诉讼和债务催收

如何保护我的信息?

在我们将信息从我们的网站传输到我们的服务器时、在我们储存数据时以及在我们与第三方分享信息时,我们使用标准的技术和组织措施。例如,在传输敏感信息时,我们使用数据加密来保护您信息的安全。在与第三方分享您的信息时,我们采取合理恰当的步骤确保第三方将负责任地保护和使用您的信息。

但是,请记住,没有任何网站、服务或数据传输可以保证 100% 安全。因此,虽然我们采取了适当的步骤来保护您的产品和信息,但是Lenovo不能确保或以其他方式担保我们的网站或者您提供给我们的任何信息的安全。使用我们的网站,风险自担。

如何保护我孩子的隐私?

我们的网站面向成年人以及使用网站得到家长或法定监护人允许的未成年人。Lenovo不会主动收集未成年人的信息。Lenovo鼓励家长主动监督未成年子女使用互动资源并告知他们提供关于自己信息的潜在危险。

我的数据保护权利有哪些?

适用的数据保护法律可能会赋予您控制我们使用和处理您的个人信息的权利。该等权利可能包括:(i) 要求访问和复印您的个人信息,(ii) 要求更正或清除您的个人信息;(iii) 反对处理您的个人信息;(iv) 限制处理您的个人信息或选择不允许出售您的个人信息;以及 (v) 数据可携性。在我们征得您同意而使用您的个人信息的情况下,您有权随时撤销您的同意,但这并不影响我们在您撤销您的同意之前使用您的个人信息。此外,如果您具有Lenovo帐户,则可以通过该账户查看、更正或删除某些个人信息。

要行使上述权利,请联系我们。我们将根据适用的数据保护法律对任何此类请求进行审查、做出响应及采取行动。

请注意,我们将根据适用法律以及我们的隐私和安全标准采取措施验证您的身份,然后再授权您访问您的个人信息或以其他方式配合您的请求。如果您具有Lenovo帐户,我们可能会要求您登录您的帐户,以此来验证您的身份。如果您没有Lenovo帐户或者我们没有将您的电子邮箱地址存档,我们可能会请求您提供其他有限信息以验证您的身份。请注意,如果您没有Lenovo帐户或没有电子邮箱地址存档,或者我们无法在我们的记录中验证您的身份,我们可能会拒绝您的请求。

您也可以使用授权代理代表您提交本部分中说明的请求。如果您选择让授权代理代表您提交此类请求,Lenovo需要:(i) 您向授权代理提供允许其代表您提交此类请求的书面许可;(ii) 您的代理直接向Lenovo验证其身份。Lenovo可能会拒绝不符合这些要求的代理提交的请求。

此外,您还有权随时向相关的国家/地区数据保护当局提出问题或投诉。

如何联系Lenovo隐私计划部门?

若您要行使上述权利,或者对本隐私声明有其他疑问,可通过 privacy@lenovo.com 联系Lenovo,或将问题邮寄到以下地址:

北京市海淀区西北旺东路10号院联想总部西区 法务部 100094

其他Lenovo客户服务信息,包括电话和聊天联系,可在 www.lenovo.com/contact 上找到。

我们的网站隐私声明(见下文)最近进行了更新。查看以前的版本。

联想帐号用户注册协议

欢迎您申请注册联想帐号!如果您希望成功注册联想帐号,成为联想会员,您应当认真阅读并完全同意:

(1) 联想网站底端的“使用条款”;

(2) 联想网站底端的“隐私权政策”;

(3) 本协议项下的全部条款并按照提示完成全部的注册程序;和

(4) 您必须达到适用法律规定的具备法定行为能力的年龄;如果您不具备法定行为能力的年龄,须由您的父母或法定监护人为您完成注册并事先同意您使用本协议所提到的任何一项服务。

本协议构成您与联想(北京)有限公司(包括其关联机构,以下合称为“联想”)就您与联想之间对联想帐号的权利和义务达成的协议。如果您不接受本注册协议,您无法获取并使用联想帐号。

完成注册后,您将获得一个联想帐号和密码,但这并不意味着您可以享受联想帐号下的联想提供的所有网络服务。您还须依照联想的要求与联想就每项网络服务另行达成协议后,方可依照协议约定使用该项服务。

以下行为表明您已经完全了解并接受了本协议及本协议第3条所述的各网络服务条款和条件:您(a)点击“我同意”或“我接受”等按钮表明您确认同意或接受该等协议的在线版本;(b)您在线下与我们签署了该等协议的纸质版本;或(c)您实际使用了任何一项或多项网络服务。

1 、定义

1.1 联想帐号:指您通过注册用以登陆并使用联想为您提供的各项服务的符号,亦称为“用户名”。

1.2 网络服务:指联想依照相关法律法规的规定及本协议的约定通过互联网向您提供的服务。

1.3 关联机构:是指被一方控制、或控制该方、或与该方受共同控制的机构。这里“机构”指任何公司、企业或其他法律实体。在本协议中,“控制”是指直接或间接地拥有影响所提及机构管理的能力,无论是通过所有权、有投票权的股份、合同或其他方式。

2 、联想帐号的注册与保管

2.1 您申请注册联想帐号时,必须向联想提供真实且准确的个人资料或企业信息,并于个人资料或企业信息发生任何变动时及时更新。您在注册过程中输入的姓名、企业名称和证件号码将作为识别您与联想帐号的一致性的首要证明资料。在您无法有效证明身份时,联想有权拒绝向您提供任何服务或承担任何义务。

2.2 您注册的联想帐号应当遵守以下规则: 2.2.1 不得以党和国家领导人或其他社会名人的真实姓名、字号、艺名、笔名注册; 2.2.2 不得以国家机构或其他机构的名称或其简称或商标、商号注册; 2.2.3 不得注册不文明、不健康名字,或包含歧视、侮辱、猥亵类词语的名字; 2.2.4 不得注册易产生歧义、引起他人误解的名字。 如果您注册的联想帐号违反了任何上述规则,或联想收到任何第三方对您注册的联想帐号发出的权利声明或异议,联想有权在不事先通知您的情况下拒绝您的注册或者删除您已经注册的联想帐号。

2.3 您注册时登记的联想帐号和密码是您会员身份的唯一有效识别信息。您有义务对您的联想帐号和密码进行妥善保管。您不得将您的联想帐号、密码给予他人使用,其形式包括但不限于出借、转让、许可使用。您理解,在任何情况下,联想并无核查每一联想帐号使用合法性的义务,因此,如果您发现您的联想帐号受到他人非法使用时,应当立即通知联想。由于您疏于保管或黑客行为等原因造成的联想帐号、密码丢失,或联想帐号、密码被盗用及由此产生的相应损失,联想均不承担责任。

2.4 如您不愿再使用联想为您提供的全部服务,可以申请注销您的注册。注销后,您不再享有使用联想服务的任何权利。如联想发现您有违反本协议条款的情况,有权不予通知您而立即注销您的注册;如果您注册的联想帐号在任何连续180自然日内未实际使用,则联想有权在单方通知您后,删除该帐号并终止为您提供相关的网络服务。

2.5 您应当对以您的联想帐号发生的所有活动和事件承担全部法律责任。

3 、网络服务条款

3.1 服务 3.1.1 您理解,您完成注册并成为联想会员并不意味着您能够使用联想提供的全部网络服务。就具体网络服务需要您与联想就该网络服务签署相关的协议并履行联想要求的义务及相应的程序后方可依照协议约定使用。因此,联想基于您的联想帐号为您提供的网络服务内容由您与联想另行签署的相关协议决定。 3.1.2 联想有权根据实际情况决定、变更、改进及调整提供网络服务的内容,联想对其所提供之服务拥有最终解释权。 3.1.3 您理解,联想仅提供本协议约定的网络服务,除此之外与相关网络服务有关的设备(如个人电脑、手机、及其他与接入互联网或移动网有关的装置)及所需的费用(如为接入互联网而支付的电话费及上网费、为使用移动网而支付的手机费)均应由您自行负担。 3.1.4 联想可能或今后可能就其提供的部分网络服务收费,您应当为使用该等收费网络服务向联想支付一定的费用。对于收费的网络服务,联想会在您使用之前给予您明确的提示,只有您根据提示确认接受联想付费会员注册条款并支付相关费用后,方有权使用该等收费网络服务。在您全额支付相关费用之前联想有权拒绝向您提供该等收费网络服务。 3.1.5 您无争议地同意,联想有权随时变更、中断或终止部分或全部的网络服务(包括收费网络服务)。在该等情况下,联想将及时通知您。 3.1.6 您理解,联想需要定期或不定期地对提供网络服务的平台或相关的设备进行检修或者维护。如因此类情况而造成网络服务在合理时间内的中断,联想无需为此承担任何责任。联想将在条件允许的情况下,尽可能事先以适当的方式通知您,但前述通知并非联想必须履行的义务。 3.1.7 为您使用之便利,联想可能提供链接到由第三方拥有或经营的但非本服务范围的互联网站;您一旦进入第三方网站,需了解并同意其使用规则。联想对该等网站提供的任何服务或信息不承担责任。

3.2 使用规则 3.2.1 您在使用联想网络服务过程中,必须遵循以下规则: (a)遵守中国有关的法律、法规和规范性文件; (b)遵守所有与网络服务有关的网络协议、规定和程序; (c)不得为任何非法目的而使用网络服务系统; (d)不得利用联想网络服务系统进行任何可能对互联网或移动网正常运转造成不利影响的任何行为,包括但不限于不得传播或张贴垃圾邮件、不合理巨大文件、传销模式、连锁邮件; (e)不得利用联想提供的网络服务,上传、储存、展示或传播任何非法的、虚假的、辱骂性的、骚扰性的、诽谤性的或其他违反社会公德的信息资料; (f)不得从事任何侵犯其他任何第三方的专利权、著作权、商标权、名誉权、隐私权或其他任何合法权益的行为; (g)不得利用联想网络服务系统进行任何不利于联想或危害计算机信息网络安全的行为; (h)未经联想事先的许可,不得利用联想网络服务系统进行商业广告行为; (i)如发现任何非法使用或企图非法使用联想帐号或联想帐号出现或可能出现安全漏洞的情况,应立即通知联想。 3.2.2 您无争议的同意,针对联想提供的网络服务,联想有权随时通过各种方式(包括但不限于网页公告、电子邮件、短信提醒等)做出任何相关的声明、通知、警示。该等声明、通知、警示的内容视为本协议的一部分,如您在联想做出该等声明、通知、警示后使用该等网络服务,视为您完全同意该等声明、通知、警示的内容。 3.2.3 在下列情形下,联想有权随时中断或终止向您提供本协议项下的网络服务(包括收费的网络服务)而无需对您或任何第三方承担任何责任: (a) 您提供的个人资料不真实;或 (b) 您违反本协议中规定的使用规则。在此等情形下,联想亦有权要求您改正或自行更改/删除您发布的全部或部分信息、资料。 您理解并同意:在您或联想将资料、数据或信息从本社区中删除后,其痕迹可能残留并且其复本仍可能存在于服务器之内,但联想不对此承担任何责任。 3.2.4 联想不就下述事项向您做任何形式的担保或保证: (a) 网络服务一定能满足您的要求; (b) 网络服务的持续畅通,不中断; (c) 网络服务的及时性、安全性、准确性; (d) 您在通过网络服务下载的任何文件的兼容性、安全性、可用性及不侵权。

4 、知识产权

4.1 联想提供的网络服务中可能包括文本、图片、图形、图表、软件、音频和/或视频资料等均受著作权、商标和/或其它财产所有权法律的保护。

4.2 您只有获得相关权利人同意之后,才能依照相关权利人授权的范围使用上述资料。否则,您不得复制、发布、传播、修改、再创造上述资料,亦不得将上述资料用于其他任何商业目的。

4.3 您在使用联想帐号期间持续地保证: 4.3.1 任何由您提供给联想的资料、数据或信息将被视为非机密的。 4.3.2 您通过联想帐号发布的内容的合法性及安全性;对您发布内容的浏览、下载、使用等任何行为均不存在由于您的原因而遭受损害的可能性,包括但不限于侵权异议、感染病毒、遭到黑客攻击、系统瘫痪等; 4.3.3 您对通过联想帐号发布、传播的内容享有知识产权或已就相关行为获得相关权利人的授权,并对上述保证事项承担全部法律责任; 4.3.4 若因您违反上述保证而引起任何第三方对联想的索赔、交涉、诉讼,您应为联想抗辩,或在联想的要求下合作抗辩,保证联想利益不受损害,您应就因此而产生的所有损失承担全部责任。

5 、违约赔偿

您有义务保障和维护联想及其他用户的利益。如因您违反有关法律、法规、规范性文件的规定或本协议项下的任何条款而给联想或任何其他第三人造成损失,您同意承担由此造成的全部损害赔偿责任。

6 、责任限制

6.1 在任何情况下,无论您以何种依据(包括根本违约、过失、虚假陈述或其他合约或侵权方面的索赔)而有权要求联想赔偿损失,联想的责任仅限于实际直接损害或损失,且赔偿额最高为联想基于服务向您实际收取的费用总额。此限制也适用于任何联想分包商和供应商。这是联想及其分包商和供应商共同承担的最高赔偿限额。

6.2 在任何情况下,即使联想获通知有发生下列事项的可能性,联想均不对下列任何一项负责: 6.2.1 第三方就其损失或损害赔偿向您提起的索赔要求; 6.2.2 您的记录或数据的丢失或损毁;和 6.2.3 任何间接性的,偶然性的或附带性的损害或利润损失。

6.3 您所在的国家或地区的法律可能不允许以合同方式对某些责任进行排除或限制,则在法律禁止的最大范围内,上述某些责任限制或排除条款不适用于您。

7 、不可抗力

7.1 “不可抗力”是指本协议双方不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况,其情形包括:火灾、地震、洪水、战争、罢工、网络堵塞或瘫痪、病毒、黑客攻击等。

7.2 遭受不可抗力事件的一方可暂行中止履行本协议项下的义务直至不可抗力事件的影响消除为止,并且无需为此而承担违约责任;但应尽最大努力克服该等事件,减轻其负面的影响。

8 、一般条款

8.1 协议修改 8.1.1 您同意,联想有权随时修改本协议的任何条款。您应经常访问本页面以了解当前的条款。 8.1.2 如您不同意联想对本协议相关条款所做的修改,应当立即停止使用您的帐号。如果您在联想对本协议相关条款做出修改后继续使用您的帐号登陆本社区,则视为您完全接受联想对本协议相关条款所做的全部修改。

8.2 通讯 8.2.1 您同意,本协议的签署及联想根据本协议向您提供的通知、披露等均可以电子方式进行。本协议项下联想通过网页公告、电子邮件、手机短信或常规的信件传送等方式向您发出的通知自联想发送之日视为已送达。 8.2.2 您对于联想的通知应当通过联想对外正式公布的通信地址、传真号码、电子邮件地址等联系信息向联想进行书面送达。

8.3 其他规定 8.3.1 本协议中的标题仅为方便而设,在解释本协议时应被忽略。 8.3.2 本协议构成双方对本协议之约定事项及其他有关事宜的完整协议,除本协议规定的之外,未赋予本协议各方其他权利。 8.3.3 如本协议中的任何条款无论因何种原因完全或部分无效或不具有执行力,本协议的其余条款及该条款的其他部分仍应有效并且有约束力。 8.3.4 本协议按照中华人民共和国大陆地区(不包括香港和澳门特别行政区)的可适用法律订立和解释。因本协议执行、解释以及与此有关的一切争议和纠纷均应提交北京仲裁委员会裁决。

楼主

楼主 发表于 2018-1-29 15:29:28

发表于 2018-1-29 15:29:28